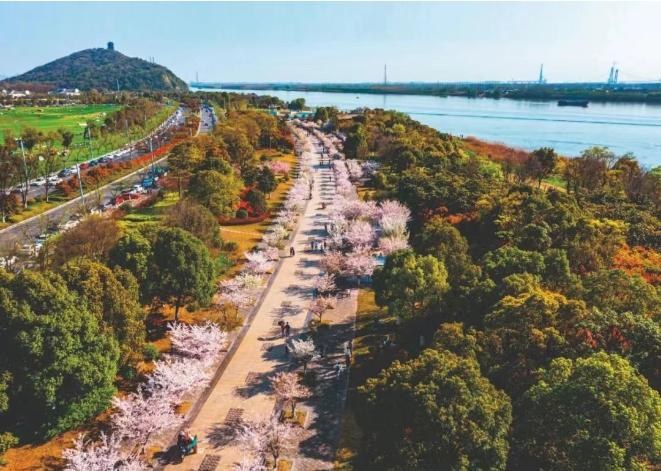

长江边的安徽省马鞍山市滨江文化公园 新华社发 陈亮/摄

长江,作为中华民族的母亲河,其奔腾不息的江水滋养了华夏大地数千年。

近年来,马鞍山市委、市政府深入贯彻落实习近平法治思想、习近平生态文明思想,在法治轨道上纵深推进长江禁捕执法规范化体系建设。

2019年,马鞍山在全国率先实现长江干流及重要水域常年禁捕;2021年,在中央依法治国办实地督察中,“马鞍山市用法治力量护航‘十年禁渔’推进长江流域生态保护”作为典型经验做法向全国推广;2022年,马鞍山市长江禁捕执法规范化体系建设获评全国法治政府建设示范项目;2023年,市人大常委会作出决定,将每年8月19日设立为马鞍山长江保护日;2024年,首届马鞍山长江保护日系列活动举办;同年,马鞍山市长江禁捕退捕工作案例入选第六批全国干部学习培训教材。

2021年,中央依法治国办向全国推广马鞍山市“十年禁渔”典型做法之后,马鞍山市委、市政府进一步在坚持法治引领、提升执法效能、严格执法监管、助力转产安置等方面协同发力,将法治精神融入长江禁捕退捕全过程中,以法治合力巩固长江“十年禁渔”成果,不断书写长江大保护“法治答卷”。

四年来,长江马鞍山段鱼类规模、资源密度分别比禁渔前增长150%、200%。长江刀鱼种群恢复至禁渔前的4倍,江豚等一些稀有鱼种频现马鞍山江段。退捕渔民就业、住房、医疗、养老、就学等问题全面解决,涌现出三姑娘、蔡小花等一批创业致富代表。马鞍山全市域、全过程、全方位加强生态文明建设,扎实推进长江大保护,在全国率先完成长江干流及重要水域的全面禁捕,积极探索省际、市际生态环境保护联防联控机制,成为习近平法治思想和习近平生态文明思想有机融合的生动实践。

法治奠基:编织密不透风的保护网

马鞍山市位于安徽东部,横跨长江、毗邻南京,总面积4044平方公里,常住人口218.6万,是长江经济带重要节点城市、长三角几何中心城市。因钢设市的马鞍山工业比重高,长江生态环境问题曾经比较突出。

薛家洼地处马鞍山市长江东岸,位于马钢厂区和两个中心城区交汇处,原有非法码头3家,“散乱污”企业7家,固废堆场1处,规模化畜禽养殖场2个,危旧民居96户,停靠渔民作业船、住家船223条,环境脏乱差。

由于过度开发和不加节制的滥捕,长江水生物种资源全面减少。四大家鱼、长江刀鲚、鳗苗和河蟹等资源量急剧下降,全面禁捕前已难以形成渔汛。鱼越捕越少、越捕越小,渔民收入越来越微薄,2018年,马鞍山市人均可支配收入为3.65万元,同期渔民年人均收入只有1.34万元。很多渔民患有关节炎、胃病、慢性支气管炎等职业病,渔民子女受教育状况长期滞后。在实施全面禁捕前,马鞍山市级渔政执法机构只有两名持证执法队员和1条旧渔政船,禁捕执法监管乏力,偷捕现象十分普遍,渔业安全生产存在诸多风险和隐患。

马鞍山市委、市政府坚持科学立法、严格执法、公正司法、精准普法,统一政策标准、规范工作流程、细致渔民普法,持续抓好禁捕执法和渔民退捕安置等工作。市人大常委会立足本地实际,依据国家相关法律法规,精心打磨出一系列贴合马鞍山长江水域特点的地方法规。这些法规将长江禁渔的区域精准划定,涵盖了从干流重点江段到支流敏感河口,确保鱼群能在关键繁衍节点不受干扰。

为从源头上遏制非法捕捞,法规对渔具的生产、销售环节进行严格管控。明令禁止生产、销售密眼网具、电鱼设备、炸鱼器具等一切非法渔具,定期组织市场监管、公安等部门联合清查渔具市场,一旦发现违规行为,绝不姑息迁就。同时,针对餐饮行业,要求所有餐馆必须严格建立食材进货台账,详细记录水产品来源,严禁采购、加工、售卖长江野生鱼类,斩断非法捕捞利益链的终端环节。

法治,是马鞍山长江生态保卫战的重要武器。通过近年来的巩固提升和持续推进,马鞍山市渔业资源恢复更加快速明显,退捕渔民生活更加富裕富足,执法力量显著增强,区域协同联防更加通达顺畅,禁捕退捕工作经验全国示范,禁捕执法规范化体系建设取得阶段性成效。

雷霆执法:筑就坚不可摧的江上防线

有了完备法治基础,强有力的执法行动紧锣密鼓展开。马鞍山市整合农业农村、公安、海事、市场监管等多部门力量,成立长江禁渔联合执法专班,开启24小时不间断、水陆空协同的立体式巡航执法模式。

水上执法堪称惊心动魄。2024年9月28日晚,长江江面雾气弥漫,能见度极低。联合执法队员们驾驶着巡逻艇,穿梭在长江马鞍山段水域。忽然,执法队员的手机响起,这是环峰镇护渔队打来的一通举报电话,称有人在得胜河南门老大桥处(非禁捕区)毒鱼。执法人员立即赶往现场,查获鱼竿1根,敌杀死药剂1支,渔获物均为蒙古红鲌,总重2.87千克。

2024年9月29日,执法机关对当事人涉嫌的违法行为进行立案调查。经询问,当事人完整交代自己非法捕捞的行为。

鉴于当事人捕捞的渔获物量少,造成实际危害后果小,且主动承认错误,在案件调查处理过程中积极配合执法机关工作,最后给予了没收渔获物、罚款2000元的处罚。

“我们就是要通过这种坚决打击,让不法分子知道,长江禁渔绝不是一句空话,任何破坏长江生态的行为都将付出沉重代价。”参与行动的一位执法队员目光坚毅地说道。

陆上执法同样毫不手软。在市区的各大农贸市场、水产品交易市场,市场监管人员每日清晨便开始逐摊巡查,商户们纷纷自觉规范进货渠道,严格查验水产品来源。

据统计,2020年以来,全市共查处涉渔违法案件1722件,取缔“三无”船舶178艘,与南京、芜湖、滁州“上下游、左右岸、干支流”城市开展跨区域联合执法43次,执法高压态势让长江马鞍山段水域的非法捕捞、非法采砂等违法行为得到有效遏制。

和谐乐章:生态修复与民生共进

长江禁渔,生态修复是关键,民生保障则是根基,两者相辅相成。马鞍山在法治护航下大力推进生态修复工程,同时兼顾渔民转产转业,实现生态与民生双赢。

安徽省马鞍山市慈湖高新技术产业开发区位于长江(马鞍山段)东岸,长江(安徽)经济带生态环境警示片披露部分企业在生产经营中存在砂石和物料露天堆存、抑尘措施不到位、防污整改不彻底等问题,造成长江岸线生态环境污染。

2022年2月,安徽省人民检察院将长江(安徽)经济带生态警示片反映的岸线环境污染问题线索逐级交办至花山区检察院。该院经初核发现,案涉砂石、物料已基本清理,“散乱污”现象得到初步整治,遂未立案。2022年8月,“益心为公”志愿者等社会各界人士积极投入长江生态保护民主监督活动,应花山区检察院邀请开展长江生态问题治理“回头看”,发现上述地块又露天堆放大量砂石、物料,周围无围挡、无防尘网设施,对长江生态环境造成持续损害,针对所发现的问题,志愿者们及时提出民主监督意见。

2022年8月25日,花山区检察院以行政公益诉讼对该问题立案,并再次邀请志愿者赴现场,通过航拍取证等方式开展调查核实。经查,开发区内有四处砂石、物料堆积,高度约4米、占地面积约1000平方米,呈完全裸露状,扬尘明显。2022年9月16日,花山区检察院向辖区监管部门制发检察建议,督促其依法履行环境污染监管职责。检察建议回复期满后,该部门既未及时回复,亦未作任何整改。

2022年11月28日,花山区检察院依法向花山区法院提起行政公益诉讼,诉请判令监管部门依法履行环境污染监管职责。监管部门收到起诉书后立即开展整治工作。同年12月12日,花山区检察院邀请志愿者共同开展跟进监督,确认现场露天堆放的砂石、物料清运完毕,占地污染环境得到整治。因检察机关诉讼请求已全部实现,经花山区检察院建议,花山区法院于2022年12月29日裁定终结诉讼。

记者了解到,这仅仅是马鞍山市检察机关充分发挥公益诉讼监督职能、积极融入长江生态大保护工作的一个案例。据不完全统计,2024年以来(数据截至2024年10月底),市检察机关共摸排涉长江经济带生态环境和资源保护领域公益诉讼案件线索123件,立案114件,制发检察建议68份。

据相关部门透露,在生态修复领域,马鞍山积极争取国家和省级专项资金,投入大量人力、物力开展长江岸线整治与湿地保护项目。对那些因历史原因被破坏的长江岸线,通过拆除违规码头、清理废弃船厂、修复植被等一系列举措,让岸线重新焕发生机。例如,位于长江东岸的一处废弃码头,曾经堆满了建筑垃圾,杂草丛生,生态环境恶劣。当地政府组织专业团队,耗时数月,清运垃圾数千吨,种植各类耐水乔木、灌木和草本植物数万株,如今这里已变身成为市民休闲散步的滨江生态公园,江风拂面,绿树成荫,不仅提升了城市生态品质,还为野生动物提供了栖息地。

湿地保护成效同样显著。马鞍山境内的多个湿地保护区,通过退田还湿、水系连通、生态补水等工程手段,湿地面积不断扩大,生态功能日益增强。

渔民转产转业是民生保障的重中之重。马鞍山各地政府严格依照相关政策法规,为每一位退捕渔民建立详细档案,精准施策帮扶。一方面,组织开展各类职业技能培训,涵盖水产养殖、果蔬种植、家政服务、机械加工等多个领域,邀请专家授课、安排实地实习,帮助渔民掌握新技能;另一方面,利用政策扶持资金,为渔民提供小额贴息贷款、创业补贴等金融支持,助力他们创业就业。

渔民老马,曾经在长江上以捕鱼为生三十多年。禁渔令下达后,他的渔船被回收上岸,使他一度对未来感到迷茫。当地政府了解情况后,根据他的个人意愿和身体状况,安排他参加水产养殖培训。培训期间,老马刻苦学习,遇到不懂的问题就向专家请教。培训结束后,政府帮他申请了小额贷款,用于租赁池塘,购置鱼苗和养殖设备。如今,老马的养殖场已初具规模,养殖的螃蟹、小龙虾等水产品供不应求,年收入比捕鱼时翻了一番还多。“刚开始上岸的时候,心里真没底,多亏了政府按政策一路帮扶,现在我不仅生活有保障,对未来也充满信心。”老马脸上洋溢着幸福的笑容。

全民参与:汇聚守护长江的磅礴力量

长江生态保护,绝不是政府部门的“独角戏”,马鞍山通过广泛宣传教育,激发全民参与热情,让守护长江成为全社会的共同行动。

在学校教育方面,马鞍山将长江保护知识纳入中小学课程体系,通过江上课堂、特色研学、主题班会等多种形式,向孩子们传授长江生态保护的重要性、长江渔业资源现状、非法捕捞危害等知识。许多学校组织学生到长江岸边、湿地保护区开展研学活动,孩子们亲手采集水样、观察水生生物、清理河岸垃圾,在实践中增强环保意识。“以前只知道长江很大,通过这次研学,我才真正了解到长江面临的生态危机,以后我一定要保护好长江,让它一直美下去。”一位参加研学活动的小学生说。

社会层面,各类环保志愿者组织如雨后春笋般涌现。他们来自不同行业、不同年龄层次,都怀着对长江的热爱,自发投身到守护长江的行动中来。“长江卫士”志愿者团队就是其中的典型代表。这支队伍由数百名热心市民组成,他们定期组织巡江活动,手持垃圾夹、垃圾袋,沿着长江岸边捡拾垃圾,向过往市民宣传长江禁渔政策;发现非法排污、非法捕捞等线索及时向有关部门举报。越来越多的市民加入保护长江的行列,形成了一道亮丽的风景线。

媒体宣传也发挥了重要作用。马鞍山本地的报纸、电视、广播以及新媒体平台,开设了一批关于长江大保护的专题专栏,推出了一大批重点报道和融媒体产品,生动形象地展示长江禁渔退捕、渔政联合执法、生态修复以及渔民转产等做法成效和典型经验,引发社会广泛关注。许多市民通过媒体了解长江大保护进展,纷纷点赞支持长江禁渔工作,并在日常生活中自觉践行绿色环保理念,形成了“人民保护长江,长江造福人民”的良性循环。

如今,在马鞍山,法治的力量如同一颗颗种子,播撒在长江两岸,生根发芽,茁壮成长。它让长江生态得以修复,让渔民生活迎来转机,让全民环保意识觉醒。

随着时间的推移,马鞍山守护长江的故事还在续写,每一次严格执法、每一处生态改善、每一位渔民的幸福转身、每一个市民的自觉行动,都是这座城市对长江母亲河最深情的告白,都为这幅守护一江碧水的画卷增添了浓墨重彩的一笔。而马鞍山的成功经验,也如同一盏明灯,照亮了沿江各地长江大保护的前行之路。

(原题:“安徽:高水平法治护航高质量发展”系列报道之六 | 法治守护绘就一江碧水新画卷)

文/本社记者 邵春雷

来源:《民主与法制》周刊2025年第10期